Télescopes optiques

Garçon regardant le ciel nocturne dans un télescope (stevecoleimages, iStockphoto)

Garçon regardant le ciel nocturne dans un télescope (stevecoleimages, iStockphoto)

Quels sont les liens avec mon programme d'études?

Renseignez-vous sur l’histoire des télescopes et comment les télescopes optiques utilisent la réfraction et réflexion de la lumière.

L’astronomie

L’astronomie vient des mots grecs astron, qui veut dire « étoile », et nomos, qui signifie « loi ». C’est l’étude de tout ce qui existe au-delà de la Terre. L’astronomie repose en fait sur la compréhension de la lumière. Qu’on fasse de la recherche, qu’on explore la voûte céleste ou qu’on lève tout simplement les yeux vers le ciel, tout ce qu’on apprend se présente en effet sous forme de lumière. Lors de nuits sans lune ni nuages, loin des villes, il y a effectivement beaucoup à voir!

Les premiers astronomes ont dû faire preuve d’une incroyable minutie pour faire état tout ce qu’ils voyaient à l’œil nu. Mais les êtres humains n’étaient pas assez bien équipés pour relever les détails d’objets pâles et éloignés. C’est pourquoi ils ont inventé le télescope.

Le télescope

Le télescope est un instrument qui fait paraître les choses éloignées plus proches et lumineuses.

L’histoire de son invention est un peu approximative. La plupart des gens attribuent la réalisation du prototype à Galileo Galilei (Galilée), en 1609, mais les connaissances requises pour en fabriquer avaient déjà été acquises avant cela. Toutefois, personne n’a encore trouvé de preuve de l’existence des télescopes avant 1608, année à laquelle des artisans opticiens des Pays-Bas en ont construit.

Image - Version texte

Une peinture illustre une personne qui regarde dans un télescope pendant qu’une autre personne lui parle.

Le point central de l’image est une personne à la barbe grise pointue. Assise sur une chaise à l’avant de la pièce, elle porte une longue robe dorée ornée de fourrure blanche.

Elle regarde par l’extrémité d’un objet long, tubulaire. Soutenu par un pied en or ouvragé, l’objet repose sur une table en face de la chaise. Il pointe vers la fenêtre ouverte sur le côté droit du tableau.

Une personne se tient tout près derrière la chaise. Elle a une barbe rousse et porte un costume sombre. Elle regarde vers le bas et parle à la personne qui regarde dans le télescope.

À l’arrière-plan, cinq ou six autres personnes vêtues de robes rouge et grise sont debout et regardent par la même fenêtre.

En 1923, Edwin Hubble s’est servi du plus puissant télescope qui existait alors sur Terre pour observer la galaxie d’Andromède. Les astronomes savaient qu’elle était composée d’étoiles, mais c’est Hubble qui a réussi à déterminer à quelle distance elle se trouvait de nous.

Le saviez-tu?

Le télescope spatial Hubble porte le nom de l'astronome Edwin Hubble.

Les chercheurs avaient déjà établi les dimensions approximatives de la Voie lactée, et Hubble a calculé qu’Andromède était au moins dix fois plus éloignée que l’extrémité de cette dernière. Cette découverte a mené à de nouvelles observations qui, en confirmant l’existence d’autres galaxies, ont radicalement étendu notre notion de l’Univers.

Le fonctionnement des télescopes

Comment les télescopes fonctionnent-ils ? Commençons par décrire les modèles de base, qu’on peut trouver en magasin. Si vous vouliez vous en procurer un, une amie qui s’y connait pourrait vous expliquer qu’il en existe deux grands types, soit les télescopes à réfraction (réfracteurs) et les télescopes à réflexion (réflecteurs).

Les télescopes à réfraction

Les réfracteurs (ou lunettes astronomiques) sont ces longs instruments qu’on imagine toujours dans les mains des premiers astronomes, comme Galilée. Ils emploient des lentilles pour réfracter (faire changer de direction) la lumière entrante à travers un tube, jusqu’à un foyer. Les réfracteurs sont normalement dotés de deux lentilles : l’objectif (la lentille avant, par laquelle la lumière entre) et l‘oculaire (la lentille qui agrandit l’image).

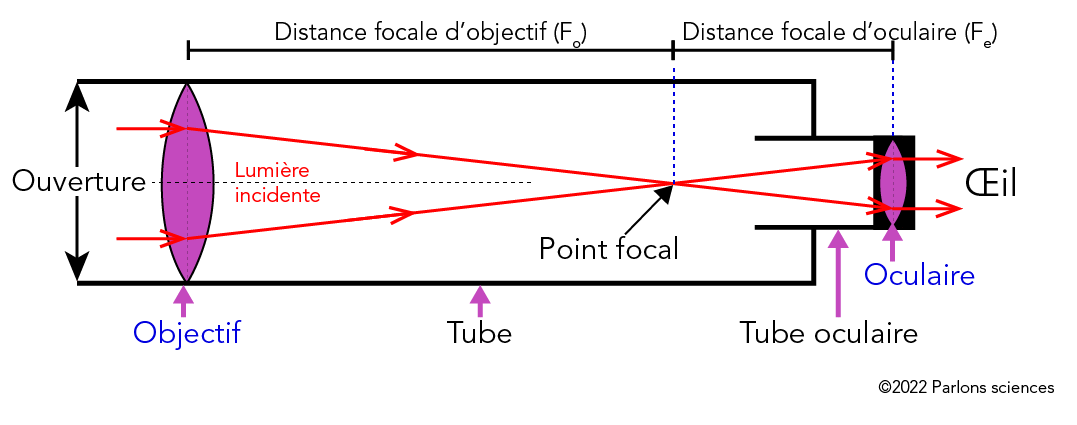

Composantes et fonctionnement d’un télescope à réfraction (©2022 Parlons sciences).

Image - Version texte

Un diagramme en couleur montre comment la lumière se déplace dans un télescope à réfraction.

Le diagramme représente le télescope sous forme de long rectangle étiqueté « Tube ». Ouvert à l’extrémité gauche, il porte l’étiquette « Ouverture ». À l’intérieur de l’ouverture se trouve une forme violette quasi ovale intitulée « Objectif ».

À l’extrémité droite se trouve un tube plus petit, étiqueté « Tube de l’oculaire ». Au bout de ce tube se trouve une autre forme violette quasi ovale intitulée « Oculaire ». À sa droite, la mention « Œil » est indiquée.

Deux longues flèches rouges indiquent « Lumière entrante ». Parallèles, elles pénètrent dans l’ouverture de façon horizontale, puis s’inclinent l’une vers l’autre. Les deux flèches se croisent environ aux trois quarts de la longueur du tube. Ce croisement est étiqueté « Point focal ». Après s’être croisées, les flèches s’éloignent l’une de l’autre dans le tube. Lorsqu’elles traversent la lentille de l’oculaire, elles redeviennent parallèles.

Au-dessus du tube, la distance entre la lentille de l’objectif et le point focal est étiquetée « Longueur focale de l’objectif (fo) ». La distance entre le point focal et la lentille de l’oculaire est étiquetée « Longueur focale de l’oculaire (fe) ».

Les télescopes à réflexion

Les réflecteurs se servent de miroirs au lieu de lentilles pour refléter la lumière sur un foyer : le miroir primaire à l’arrière, gros et incurvé, qui effectue la première focalisation, et le miroir secondaire à l’avant, plus petit, conçu pour rediriger la lumière vers l’œil. Les réflecteurs sont également dotés d’un oculaire.

Composantes et fonctionnement d’un télescope à réflexion (©2022 Parlons sciences).

Image- Version texte

Un diagramme en couleur montre comment la lumière traverse un télescope à réflexion.

Le diagramme montre un long rectangle. Ouvert à l’extrémité gauche, il porte l’étiquette « Ouverture ». À l’intérieur de l’ouverture se trouve une forme violette quasi ovale intitulée « Objectif ».

À l’extrémité droite du tube se trouve une forme bleue. Son côté droit est plat, mais son côté gauche est concave. Il est intitulé « Miroir primaire ».

Un mince rectangle bleu se trouve en diagonale dans le tube, environ au quart de sa longueur. Il est intitulé « Miroir secondaire ». Il est incliné vers une petite ouverture au-dessus du tube. Une forme violette quasi ovale est placée en travers de l’ouverture avec la mention « Oculaire ». Au-dessus de cette lentille, on indique « ŒIL ».

Deux longues flèches rouges indiquent « Lumière entrante ». Parallèles, elles pénètrent dans l’ouverture et traversent le tube de façon horizontale. Lorsqu’elles atteignent le miroir primaire à l’extrémité, elles sont réfléchies dans le tube.

Se rapprochant l’une vers l’autre, les flèches traversent le miroir secondaire, puis se reflètent vers le miroir de l’oculaire en haut. Les flèches se croisent à peu près à mi-chemin entre le miroir secondaire et la lentille de l’oculaire. Ce croisement est intitulé « Point focal ».

Lorsque les flèches traversent la lentille de l’oculaire, elles redeviennent parallèles en se dressant à la verticale.

Sous le tube, la distance entre le point focal et le miroir primaire est étiquetée « Longueur focale ».

Quel type de télescope est le meilleur?

On ne peut pas vraiment dire qu’un type de télescope est meilleur que l’autre. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, selon ce qu’on veut observer, qu’on veuille ou non photographier ce qu’on voit, qu’on souhaite transporter l’instrument ou non, etc.

Image - Version Texte

Une photo en noir et blanc montre une pièce en forme de dôme où se trouve une structure tubulaire.

Un large faisceau traverse l’image en diagonale à partir du coin inférieur gauche. Une longue structure cylindrique faite de poutres métalliques est fixée en son centre. La structure est inclinée vers le coin supérieur droit de l’image, où l’on aperçoit un petit bout de ciel noir au-dessus du toit en dôme.

L’ouverture

Les télescopes ont deux caractéristiques importantes. Il s'agit de l'ouverture et de la distance focale. L’ouverture d’un télescope équivaut à son diamètre avant. Plus ce diamètre est grand, plus la quantité de lumière entrante sera élevée.

Le saviez-tu?

La pupille de nos yeux (leur « ouverture » à eux) ne mesure que quelques millimètres.

Image - Version texte

Une photo en couleur montre une grande structure blanche avec un toit en dôme, au sommet d’une colline.

Contrastant avec le ciel bleu profond, la structure est d’un blanc éclatant. La lune se lève faiblement au-dessus de l’horizon. La structure a une base cylindrique surmontée d’un dôme. Sur le dessus, deux fentes se croisent, comme si cette partie pouvait s’ouvrir.

La terre sous la structure est brun foncé, stérile et saupoudrée de neige blanche.

La distance focale

La distance focale correspond à la longueur entre l’ouverture et le foyer d’un télescope. Plus cette distance est grande, plus le champ de vision de l’instrument est petit. Toutefois, les longues distances focales permettent d’agrandir davantage les images captées. Ici encore, les réflecteurs sont avantagés. En effet, étant donné que les réfracteurs changent la direction de la lumière qui passe dans leur tube, celui-ci doit être au moins aussi long que la distance focale. Les miroirs des réflecteurs réfléchissent cette lumière; ils peuvent donc être plus courts. La lumière parcourt ainsi la même distance dans un tube moins grand. L’oculaire est placé près du foyer du miroir primaire pour agrandir l’image.

Vous devez commencer à vous dire que les meilleurs télescopes devraient toujours avoir les plus grandes ouvertures et distances focales possible. Outre le prix et l’espace qu’ils prendraient, voici d’autres raisons pourquoi ce n’est pas toujours une bonne idée.

Premièrement, l’ouverture n’a pas beaucoup d’importance pour ceux qui étudient le système solaire. En effet, la plupart des planètes sont visibles avec les plus petits télescopes. De plus, les objets comme la Lune sont si brillants qu’ils pourraient aveugler les utilisateurs d’instruments de plus gros diamètres.

Deuxièmement, les télescopes ayant de plus petites ouvertures (20 cm p. ex.) sont quand même capables de voir des centaines de galaxies (vastes ensembles d’étoiles, de gaz et de poussière) et de nébuleuses (nuages interstellaires également composés de gaz [hydrogène] et de poussière).

Le savais-tu?

Les galaxies sont de vastes ensembles d’étoiles, de gaz et de poussière. Les nébuleuses sont des nuages interstellaires de poussière et de gaz d’hydrogène.

Image - Version texte

Photo en couleur d’une mince formation elliptique autour d’une grande étoile blanche brillante. Plusieurs autres étoiles brillantes sont éparpillées à proximité. L’ensemble se situe dans un espace noir, densément parsemé de minuscules étoiles blanches.

En savoir plus

A New View of the Moon (2018)

Ce court documentaire (3 min 18 s) (en anglais avec sous-titres), montre une nouvelle vue de la lune à partir de télescopes dans les rues de Los Angeles.

Fiches d'information | Agence spatiale canadienne

Cette page de l'Agence spatiale canadienne contient différentes informations sur les étoiles, les trous noir, les glalaxies et les planètes.

Photographier la Lune avec votre téléphone (2022)

Dans cette vidéo (1 min 54 s), de l'Agence spatiale canadienne, apprenez à utiliser votre téléphone pour prendre de magnifiques photos de la lune.

Références

Greene, N. (2019, July 3). Hans Lippershey: Telescope and microscope inventor. ThoughtCo.

Owens, S. (n.d.). Reflecting vs. refracting stargazing telescopes. Dummies.

Smith, R. (n.d.). Edwin Hubble. Encyclopaedia Britannica.

University of Oregon. (n.d.). Reflecting telescope.

Van Alden, A. (n.d.). Galileo. Encyclopaedia Britannica.